图片来源: 图片来自公开渠道(如FDA官网、Drugs官网、原研药厂官网等),仅供参考。

伊沙佐米(Ixazomib)的注意事项

由于伊沙佐米作用机制较强,且常与来那度胺、地塞米松等药物联合使用,治疗过程中可能引发血小板减少、胃肠道反应、周围神经病变或感染风险增加等不良事件,因此需在专业血液科医生指导下严密监测。

血小板减少症

治疗期间至少每月监测血小板计数,前3个治疗周期可考虑增加监测频率;根据患者血小板计数情况,按照剂量调整指南进行剂量调整,并遵循标准医疗指南给予血小板输注。

胃肠道毒性

腹泻、便秘、恶心、呕吐可能在治疗期间发生,可根据患者症状给予止泻药、止吐药等对症治疗及支持治疗;若出现3级或4级胃肠道毒性反应,需按照剂量调整指南调整伊沙佐米剂量。

周围神经病变

定期监测患者是否出现周围神经病变相关症状,如麻木、刺痛、疼痛、烧灼感、肢体无力等;若患者出现新发或加重的周围神经病变,需根据症状严重程度,按照剂量调整指南调整伊沙佐米剂量。

周围水肿

治疗期间监测患者液体潴留情况,出现周围水肿时,需排查是否存在潜在病因(如心、肾、肝相关疾病),并给予相应支持治疗;若出现3级或4级周围水肿,可根据地塞米松处方信息调整地塞米松剂量,或按照剂量调整指南调整伊沙佐米剂量。

皮肤反应

监测患者皮肤状况,出现轻度皮疹时可给予局部护理等支持治疗;若出现2级及以上皮疹,需按照剂量调整指南调整伊沙佐米或来那度胺剂量;若确诊史蒂文斯-约翰逊综合征或中毒性表皮坏死松解症,需立即停用伊沙佐米,并给予针对性临床治疗。

血栓性微血管病(TMA)

监测患者是否出现TMA相关体征和症状,如发热、乏力、皮肤瘀斑、鼻出血、尿量减少、肾功能异常等;若疑似TMA,需立即停用伊沙佐米,并进行相关检查以明确诊断;若排除TMA,可谨慎考虑重新启用伊沙佐米,但重新启用的安全性尚未明确,需密切监测。

肝毒性

治疗期间定期监测肝功能指标,如谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、总胆红素等;若出现3级或4级肝毒性反应,需暂停伊沙佐米,待肝功能恢复至可接受水平后,按照剂量调整指南调整剂量重新开始治疗。

胚胎-胎儿毒性

伊沙佐米可导致胎儿伤害,告知孕妇使用伊沙佐米的潜在胎儿风险;建议有生殖潜力的女性在伊沙佐米治疗期间及末次给药后90天内,使用有效的非激素类避孕措施;建议有生殖潜力女性伴侣的男性在治疗期间及末次给药后90天内,使用有效的避孕措施。

维持治疗场景下死亡率增加

在两项多发性骨髓瘤维持治疗的前瞻性随机临床试验中,伊沙佐米治疗组患者死亡率高于安慰剂组;除受控临床试验外,不推荐将伊沙佐米用于多发性骨髓瘤的维持治疗。

参考资料: FDA说明书更新于2024年7月1日,FDA说明书网址:https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=BasicSearch.process=208462

[ 免责声明 ] 本页面内容来自公开渠道(如FDA官网、Drugs官网、原研药厂官网等),仅供持有医疗专业资质的人员用于医学药学研究参考,不构成任何治疗建议或药品推荐。所涉药品可能未在中国大陆获批上市,不适用于中国境内销售和使用。如需治疗,请咨询正规医疗机构。本站不提供药品销售或代购服务。

- 伊沙佐米(Ixazomib)的注意事项和药物相互作用伊沙佐米(Ixazomib)是一种口服的、高选择性的蛋白酶体抑制剂,需与来那度胺...[ 详情 ]推荐指数:2182025-11-27 17:46

- 伊沙佐米(Ixazomib)的用药注意事项伊沙佐米(Ixazomib)是一种口服蛋白酶体制剂,治疗期间至少每月监测血小板计...[ 详情 ]推荐指数:1872025-11-27 15:53:52

- 伊沙佐米(Ixazomib)全新购买方式一览伊沙佐米(Ixazomib)全新购买方式可参考以下几种。1、医院药房:患者可以在...[ 详情 ]已帮助868人2025-01-16 13:00

- 伊沙佐米(恩莱瑞)全网公布的2025年的最新价格伊沙佐米(恩莱瑞)全网公布的2025年的最新价格可因药物版本不同而不同。伊沙佐米...[ 详情 ]已帮助1097人2025-01-16 11:53

- 伊沙佐米(恩莱瑞)价格一览伊沙佐米(恩莱瑞)原研药由武田制药公司研发生产,已经在国内上市,而且已经纳入医保...[ 详情 ]已帮助888人2025-08-18 11:41:18

- 伊沙佐米最新公布价格表伊沙佐米已经在国内上市,而且已经纳入医保,药品中标价格大约是2019美元、162...[ 详情 ]已帮助955人2025-01-16 11:09

- 吃了快2年伊沙佐米能停药吗?关于伊沙佐米是否可以停药,需要根据患者的具体病情和治疗反应来决定。通常,多发性骨...[ 详情 ]已帮助840人2024-05-17 11:24

- 伊沙佐米医保报销多少?伊沙佐米(Ixazomib)已被纳入我国医保乙类药品,因此患者在使用此药时可以享...[ 详情 ]已帮助855人2024-05-17 11:23

- 吃伊沙佐米腹胀怎么办?吃伊沙佐米腹胀可能是副作用之一,可以采取调整饮食、增加活动、避免吸烟或饮酒、药物...[ 详情 ]已帮助851人2024-03-07 13:53

- 伊沙佐米能掰开服用吗?伊沙佐米不能掰开服用。伊沙佐米是胶囊剂,应该整粒吞服,不应压碎、咀嚼或打开胶囊服...[ 详情 ]已帮助817人2024-03-07 13:43

- PM8002联合紫杉醇对比化疗二线治疗小细胞肺癌[适 应 症]小细胞肺癌[试验分期]Ⅱ期

- ES102联合特瑞普利单抗治疗晚期非小细胞肺癌[适 应 症]非小细胞肺癌[试验分期]Ⅱ期

- 比较Sigvotatug Vedotin与多西他赛治疗既往经治的非小细胞肺癌的研究[适 应 症]非小细胞肺癌[试验分期]Ⅲ期

- QL2107或Keytruda®联合化疗治疗转移性非鳞状非小细胞肺癌的临床研究[适 应 症]非小细胞肺癌[试验分期]Ⅲ期

- LM-299注射液单药或联合其它抗肿瘤药物治疗晚期实体瘤[适 应 症]实体瘤[试验分期]Ⅰ期

- SH-1028片对比安慰剂用于非小细胞肺癌辅助治疗[适 应 症]非小细胞肺癌[试验分期]Ⅲ期

做您身边的贴心健康咨询管家

了解医药信息 关注临床动态

- 1阿维鲁单抗(Bavencio)功效与作用及不良反应已帮助11人2026-01-29 17:33

- 2普乐司兰钠(Redemplo)的注意事项和药物相互作用已帮助10人2026-01-29 17:27

- 3普乐司兰钠(Redemplo)是治疗什么疾病的已帮助9人2026-01-29 17:27

- 4普乐司兰钠(Redemplo)的副作用如何缓解已帮助12人2026-01-29 17:10

- 5普乐司兰钠(Redemplo)的用药注意事项已帮助14人2026-01-29 16:44

- 6普乐司兰钠(Redemplo)的功效与作用已帮助19人2026-01-30 09:22:21

- 7布美他尼(Enbumyst)如何用药已帮助18人2026-01-29 15:53

- 8布美他尼(Enbumyst)的注意事项和药物相互作用已帮助24人2026-01-29 15:43

- 9伏硫西汀片(Trintellix)的副作用和不良反应已帮助20人2026-01-29 15:23:27

- 10伏硫西汀片(Trintellix)的用法用量:用药指南,剂量调整,特殊人群用药已帮助24人2026-01-29 15:23:03

- 11伏硫西汀片(Trintellix)中文说明书已帮助23人2026-01-29 16:23:25

- 12伏硫西汀片(Trintellix)的详细说明书:作用与功效,用法用量,副作用,注意事项等已帮助20人2026-01-29 15:22:06

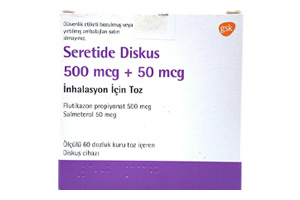

沙美特罗替卡松吸入剂(Seretide Diskus)适用于需要吸入性糖皮质激素与长效β₂受体激动剂复...[ 详情 ]

沙美特罗替卡松吸入剂(Seretide Diskus)适用于需要吸入性糖皮质激素与长效β₂受体激动剂复...[ 详情 ] 米诺地尔(Loniten)米诺地尔仅适用于治疗症状性或伴有靶器官损害的高血...[ 详情 ]

米诺地尔(Loniten)米诺地尔仅适用于治疗症状性或伴有靶器官损害的高血...[ 详情 ] 西洛他唑(Pletaal)适用于确诊为慢性动脉闭塞症或非心源性脑梗塞的成人...[ 详情 ]

西洛他唑(Pletaal)适用于确诊为慢性动脉闭塞症或非心源性脑梗塞的成人...[ 详情 ] 精氨酸配合颗粒(L-Arginine)先天性尿素循环异常症以及赖氨酸尿性蛋白不耐受症(...[ 详情 ]

精氨酸配合颗粒(L-Arginine)先天性尿素循环异常症以及赖氨酸尿性蛋白不耐受症(...[ 详情 ]

医伴旅服务热线:

医伴旅服务热线: